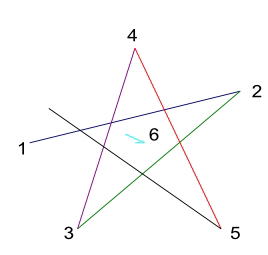

これは九字を切った後にその九字の上に切る

九字である。締めの九字のようである。

1から順番に切り、7で切込みを入れる。

切る際には下記にあるように真言を唱えながら

切る。

1から2へ線を引きながら「バン」(又はア、など)

真言を唱える。(下記参照)

正九字などは何度も切るが、この星九字は

数回切った九字の上に切るものなので、その

切った九字に対して一回になる。

つまり正九字を数度切りラストで切込みを入れたら

この星九字を一回切る。

封じ九字を数回切ったら切込みいれて締めにこの

星九字を一回入れる、という塩梅である。

参照事項

これは二種あり、独鈷加持の場合は

1→2=バン

2→3=ウン

3→4=タラク

4→5=キリク

5→左上一寸止める=アク

左上から6に切り込み入れる=ウン

と唱える。

もう1つは祈願などの際、護摩木加持や屋敷浄霊

などで祈願後に打つ九字としてこの星九字を打つ。

その場合は真言が変わり

1→2=ア

2→3=ビ

3→4=ラ

4→5=ウン

5→左上一寸止める=ケン

左上から6に切り込み入れる=ボロン

と唱える。

またこの星九字は早く切って簡素化すると、

円を3つ描いた感じになる。

つまり図のように完全な星を描く場合と描かない

場合があるということです。

例えば1から2へ行く際にまっすぐ線を引けば、

星型になってゆくが、膨らんで曲線を描くように

なれば傍から見れば縁を描いている様に見える。

それが「描かない場合」ということです。

教祖や各地で法要が成される際に作法を見て

いると○を3つ描いているような仕草があるが、

それがこの星九字の簡素化なのです。

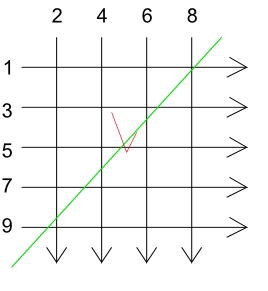

正九字

星九字

数字1から9までを空中、又は人に向かってこの

図のように切る。

1は臨(りん)

2は兵(ぴょう)

3は闘(とう)

4は者(しゃ)

5は皆(かい)

6は陣(または陳で読み名は”じん”及び”ちん”)

7は裂(又は列で読み名は”れつ”)

8は在(ざい)

9は前(ぜん)

と唱える。

連続して切る際は真ん中の「払いマーク」は

入れずに9まで切ったら、また1から切ってゆく。

つまり連続して切る場合は1〜9までを1セット

として切り、自分が「いい」と思ったら最後に

九字の真ん中の「払いマーク」(切り込みとも言う)

を入れて締め・区切りとする。

ちなみにこの払いマーク(切り込み)は「エイ!」といい、

気合を込めて入れる。

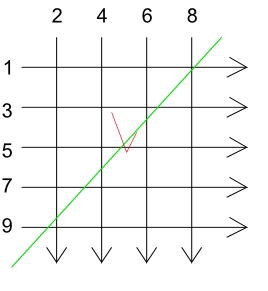

勝(しょう)九字は正九字を切った後に切り込みを入れずに図の「緑色」の斜めの線のように、

斜め右上から九字に対して切り下ろしながら「しょう」という。

つまり、1〜9まで「りん ぴょう とう しゃ・・・れつ ざい ぜん」と唱えたらすぐに右上から

斜めの線を引くが如く斜め線の切り下ろしをしつつ「しょう」と唱えるわけである。

ちなみに九字中央の切り込みは入れない。

私の伝法のときはどういうときに使うか指導が無かったので、伝法後道場にて先達に使用の

旨を聞いたら「出かけるときや何か戦いごとがあった際に気合入れに使う」または「護摩木の

加持の際に祈願成就のために使う」と教えてくれた。普段はあまり使わないとのこと。

余談だが、はっきりとした指導がなかったため独鈷加持初期当初の伝授を受けた人は、

人の加持に対しても使用していた。数年前からは人にこの勝九字はあまり使用されてないとの事。

勝(しょう)九字